En parcourant les rues du village…

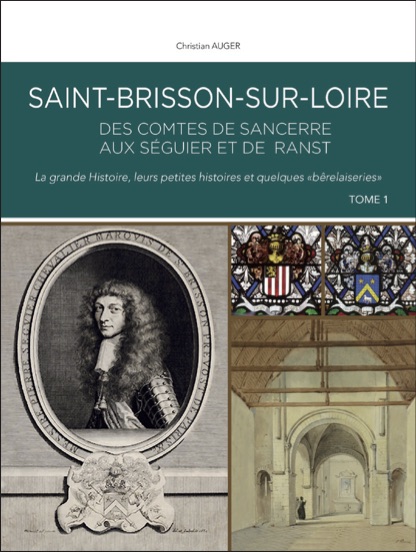

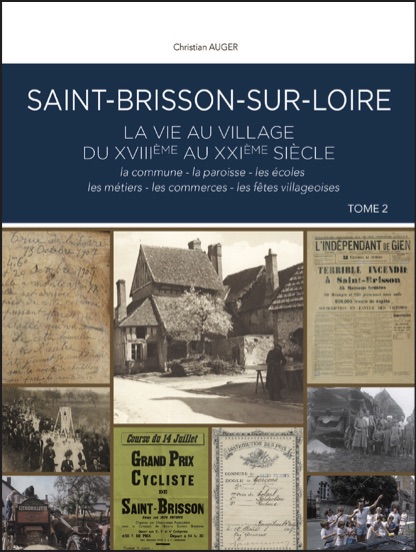

La présentation des différents sites saint-brissonnais ci-après est extraite des ouvrages sur l’Histoire de Saint-Brisson :

– Tome 1 : Des comtes de Sancerre aux Séguier et de Ranst, la grande Histoire, leurs petites histoires et quelques « bêrelaiseries ». (320 pages)

– Tome 2 : La vie au village du XVIIIème au XXIème siècle, la commune, la paroisse, les écoles, les métiers, les commerces, les fêtes villageoises. (320 pages)

Les sommaires détaillés sont donnés dans la rubrique « Patrimoine local > Bibliographie » du site.

Dans le bourg ancien…

Le château dont l’origine

remonte aux XIIème et XIIIème siècles

Il est fort probable qu’en 1135, quand Louis VI-Le-Gros attaque le « château » de Saint-Brisson, il n’avait devant lui qu’une construction fortifiée placée sur une « motte » de terre plus ou moins artificielle. La bâtisse était, sans doute, constituée d’une simple tour entourée d’une ou plusieurs palissades, le tout en bois, l’ensemble étant protégé par un fossé sur toute la périphérie…

La construction de l’édifice en pierres fut entreprise par Etienne II de Sancerre au début du XIIIème siècle. Il s’agissait d’une véritable forteresse dont les murailles étaient très épaisses. Celles –ci étaient composées d’un double mur rempli de remblais et de terre de plusieurs mètres d’épaisseur. Un donjon devait occuper l’essentiel de la cour actuelle.

Le plan d’ensemble du château forme un hexagone presque régulier de cent cinquante mètres de développement. A chacun des angles se trouve une tour de trente-trois mètres de haut (A l’origine). Trois de ces tours sont circulaires, les trois autres sont carrées ou rectangulaires.

La tour circulaire du côté Est, était autrefois surmontée d’une échauguette, petite guérite ronde, dans laquelle se tenaient les sentinelles chargées d’observer les mouvements de l’ennemi.

Le donjon, surmonté de sa clochette d’alarme, existait encore en 1793, mais le pont-levis, qui donnait accès dans la cour du château, a été remplacé dès le XVIIème siècle par une arche en pierre à laquelle on a substitué le pont actuel.

Pendant la période révolutionnaire, la Convention ordonna la démolition de tout ce qui portait le cachet féodal et Nicolas-Maximilien Séguier, lorsqu’il racheta le château en 1819, acheva de raser au niveau de la cour, le donjon, la muraille crénelée et les deux tours adjacentes.

La partie Est, l’aile « Néo-Renaissance », qui comporte les arcades sur la cour et une galerie aux étages, est une façade rapportée au XIXème siècle sur la construction initiale.

La paroi se raccordant à la tourelle ronde de l’angle Nord fut creusée en 1910 pour y implanter un escalier d’accès aux étages. Cet escalier est en pierres de Briare. Taillés sur plan à la carrière, les blocs furent transportés par voie fluviale jusqu’au château.

Le prieuré bénédictin

La fondation du prieuré remonte vraisemblablement au XIème siècle par un certain Robert de Saint-Brisson.

Il en transféra la propriété aux moines de l’abbaye de Fleury (Saint-Benoît), au plus tard en 1072, date à laquelle on trouve les premières traces « officielles » d’un édifice religieux.

En effet, le 6 novembre 1072, une bulle du pape Alexandre II confirme audit monastère la « paisible jouissance de tous ses biens et privilèges vis-à-vis des pouvoirs ecclésiastiques et laïques », et menace de l’anathème quiconque contreviendrait à ces dispositions et spécialement attenterait aux biens de « l’église Notre-Dame du château de Saint-Brisson donnée par Robert, seigneur de ce château »

Dans l’Histoire du Diocèse d’Orléans…il est indiqué que « vers 1060, l’abbaye de Fleury avait déjà reçu de Robert de Saint-Brisson la chapelle Notre-Dame, sise près du château de cette paroisse, et devenue ensuite le siège d’un prieuré conventuel ».

Le prieuré était donc implanté sur un vaste terrain que l’on situerait actuellement entre l’église et la rue du Four Banal, d’une part, et entre la rue de l’église et le bas du coteau, d’autre part.

Une maison d’habitation devait abriter le prieur, puis des religieux bénédictins.

L’édifice actuel, situé au 3-5 rue de l’église, aurait été édifié fin XVème ou début du XVIème siècle, par le prieur des lieux à cette époque, Charles de Quinquet.

Deux niveaux de caves enterrées se trouvent sous l’ensemble du bâtiment.

Côté façade rue, une tour-escalier, pentagonale, permet d’accéder à l’étage et aux combles.

La tour est construite suivant un appareillage en losanges dessinés par des briques noires. La porte d’entrée est surmontée par un tympan en pierre comportant un écusson en mauvais état, martelé sans doute à la Révolution, mais décrit par L.-A Marchand au XIXème siècle, comme portant « en tête un chevron horizontal semé de sept fleurs de lys, et en pointe une porte de forteresse garnie de sa herse, et flanquée de deux tours à meurtrières ». Une description qui correspond, en partie, au blason de la famille Quinquet.

Après Charles de Quinquet, il faudra attendre la fin du XVème siècle pour avoir des informations sur le fonctionnement de ce prieuré qui fit désormais fonction de presbytère pour y loger le prêtre qui officiait en l’église de Saint-Brice au nom du prieur en titre.

L’église Saint Pierre & Saint Brice

L’église Saint-Brice & Saint-Pierre de Saint-Brisson serait l’œuvre des moines Bénédictins présents à Saint-Brisson depuis le milieu du XIème siècle ou ils reçurent en donation, vers 1060-1070, une « chapelle castrale » de la part de Robert, le seigneur local. Cette chapelle fut baptisée dès cette époque Saint-Brice, tout simplement parce que la Saint-Brice est le jour anniversaire de la mort d’Addon de Fleury, l’un des abbés emblématiques du site de Saint-Benoît, mort en 1004.

Une « chapelle castrale » qui devint au cours du temps une église prieurale et l’église paroissiale du village.

Parmi les éléments les plus anciens de cette église figurent les piliers et colonnes de la croisée du transept surmontés de chapiteaux dont les corbeilles sont historiées par des scènes et personnages divers.

L’église de Saint-Brisson a subi de multiples transformations en dix siècles.

Disons tout de suite que l’édifice actuel n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’a dû être la construction initiale.

Entre le XIIème et le XVIème siècle nous ne savons rien de ce qui advint à cette église.

Puis vinrent les guerres de religions, en particulier la seconde, à partir de 1567. Elle laissa l’édifice en piteux état. Il fut reconstruit vers 1580.

Aujourd’hui, seuls les quatre piliers, les colonnettes romanes à la croisée du transept, quelques parties des murs extérieurs (Mur Sud, parois Sud et Ouest du bras de transept Sud, et chevet) ainsi que le reste de la tour du clocher, côté Est, sur lequel se trouve l’ouverture la plus ancienne de l’édifice réalisée en pierre de taille), sont les vestiges du bâtiment d’origine…

Après les opérations de consolidation ou d’entretien rendues nécessaires entre le XVIIème et le début du XIXème siècle, un ou plusieurs projets de restauration globale de l’église furent élaborés, et les travaux entrepris vers 1860.

Le plus gros investissement concerna le nouveau clocher accolé au mur pignon Ouest.

A l’intérieur, les voutes en briques et plâtre qui recouvrent les nefs du nouvel édifice, ont été réalisées à cette époque également.

La maison de Launay

Cette propriété doit son nom au site qui devait être planté d’aulnes, d’autant plus que jamais le seigneur des lieux ne s’appela « Launay » ou « de Launay » !

Cette grande bâtisse construite au milieu du XVème siècle, peut être entre 1460 et 1480, se trouvait complètement en dehors du bourg.

Le corps du bâtiment est composé d’un ensemble de deux étages de quatre grandes pièces parfaitement symétriques par rapport à un mur porteur central traversant d’est en ouest, et à une très grande cheminée dont la position également centrale lui permet de rassembler les conduits d’évacuation des différents foyers se trouvant dans chacune des pièces de la maison, bien qu’aucune hotte ne soit visible aujourd’hui.

De vastes combles, éclairés par de petites ouvertures, servaient sans doute également à l’habitation.

La façade orientale comporte un grand balcon à l’étage. Elle donne sur un vaste terrain où se trouve une mare artificielle, qui aurait pu servir de vivier à une certaine époque, avant d’être un abreuvoir quand « Launay » fut sans doute transformé en ferme après la Révolution.

La partie nord de la façade ouest comprenait une tourelle, dont l’escalier intérieur permettait d’accéder aux étages. Celle-ci fut abattue en 1964, pour des raisons de sécurité.

Deux annexes furent construites postérieurement, l’une se raccordant sur le pignon nord, accessible par un escalier de pierre assez raide ; elle communique avec le bâtiment principal par une porte intérieure.

En outre, entre la maison et l’actuelle rue d’Autry, on remarque la présence d’une immense grange dédiée au stockage des récoltes. Les bâtiments construits face à cette grange sont de construction plus récente et devaient être utilisés comme écuries et pour l’habitation du personnel de la ferme.

… quelques autres sites historiques du village :

– La maladrerie (Route d’Autry actuelle, à la sortie du bourg)

– l’Hôtel-Dieu (Place de l’église actuelle, ancien presbytère)

– La sous-commanderie templière (Rue Campagne)

– Le cimetière (Rue des Martins)

Enfin, réparties à la fois dans le village et les hameaux, de nombreuses croix témoignent d’évènements principalement religieux qui ont marqué la vie de la commune. Voici, entres autres, les plus emblématiques :

La croix de Sainte-Solange

au hameau des Martins

La croix de Sainte-Solange a été érigée dans le hameau des Martins probablement en 1872, à l’occasion des confirmations. C’était donc à l’époque du curé Magloire Champeaux (Curé de1869 à 1888), prédécesseur de l’abbé Berton, historien local (Voir rubrique « Bibliographie »).

Depuis, et pendant une soixantaine d’années, cette croix fut le terme d’une procession très importante, partant de l’église de Saint-Brisson, tous les lundis de Pentecôte.

Ce monument aurait été financé par des bienfaiteurs, la famille Chobert-Cotteblanche. Le nom du sculpteur est inscrit sur le côté : Fradet à Briare.

La croix de pierre blanche est posée sur un double socle.

Au cours du temps elle a été protégée, par un petit muret et une grille. Des marronniers ont été plantés dans l’enclos. Ces derniers ont été abattus il y a une trentaine d’années, car ils avaient pris trop de volume.

Le site a été entièrement restauré par une équipe de bénévoles de l’association Saint-Solange et de l’AP&S, avec l’aide de la municipalité, début 2016.

A la base de la croix se trouve une petite niche abritant une statue miniature de Sainte-Solange, qui a également été entièrement restaurée par l’AP&S. La restauration a été l’occasion de remettre un bras cassé, de refixer la tête et de reconstituer la tunique en plâtre altérée par les intempéries. Le nettoyage d’une épaisse couche de badigeon a permis de constater que cette statuette était peinte à son origine, la robe en bleu et le corsage en rose.

Cette croix aurait été précédée par une croix de bois, plus ancienne, que l’on peut voir sur une carte postale datant du début du siècle. Cette croix de bois aurait marqué le point de résurgence d’une petite source qui aurait eu des vertus « bénéfiques » pour ne pas dire miraculeuses…Le filet d’eau a disparu depuis les travaux d’adduction d’eau et d’assainissement sur la commune, mais l’eau n’est pas loin, le terrain reste très humide et l’eau ruisselle facilement en hiver.

La croix du Bon Dieu Blanc, route des Martins

La croix supportant un Christ située au lieu-dit « les Rablasses », en bordure de la rue des Martins, et appelé « Le Bon Dieu Blanc », a été érigée suite à une « Mission» prêchée à Saint-Brisson par le R.P Duthoit en avril 1913. (Photo ci-contre)

Le Christ en fonte de 80 kg, a été offert par la Paroisse de Saint-Brisson. La croix, quant à elle, fut taillée dans un chêne abattu pour l’occasion dans la propriété d’un généreux donateur.

De nombreuses photos relatent l’installation de cette croix, évènement auquel participait une foule considérable qui portait toutes les bannières et bâtons de Confréries (Toujours présents dans l’Eglise de Saint-Brisson). La croix fût portée par les hommes du village.

Pourquoi l’avoir appelée « Croix du Bon Dieu Blanc » et placée à cet endroit ? Sans doute, tout simplement, parce que le Christ était peint en blanc… et qu’il existait déjà une Croix de la Mission, au carrefour de la rue d’Autry et du chemin de la Papillonnerie.

La croix très exposée au vent et à la pluie se dégrada jusqu’à ce que l’Abbé Corneille profite de la deuxième Mission de 1929 pour la remplacer. En 1991 la croix a été une nouvelle fois refaite, et le Christ a retrouvé sa virginité, …il a été repeint en blanc, alors qu’un petit plaisantin l’avait barbouillé de noir quelques années auparavant !

En 2025, l’AP&S (Association Art Patrimoine et Société) à rénové une nouvelle fois cette croix avec la collaboration bénévole des entreprises Bourgoin et Milan.

La croix de la Maladrerie

à l’angle de la rue d’Autry

et de la rue des Dames

L’histoire connue de cette croix remonte au marquis Maximilien Séguier qui l’aurait fait ériger en 1737, en reconnaissance de son rétablissement d’une « maladie dangereuse ». Dès sa guérison il fit vœux de s’y rendre, pieds nus, chaque année.

Cet événement est évoqué dans un tableau qui se trouve encore dans l’église de Saint-Brisson.

Si le marquis est bien à l’origine de la croix actuelle, l’existence d’une croix à cet emplacement pourrait être beaucoup plus ancienne et dater de l’époque ou la léproserie (Maladrerie), située trois cents mètres plus loin, recevait des malades très contagieux. La croix ne faisait que matérialiser la limite au-delà de laquelle il n’était pas possible d’aller pour se préserver de la contamination des lépreux, comme il était d’usage.

Toutefois il est très surprenant qu’une léproserie ait été installée en bordure de la « route principale », baptisée à l’époque chemin ou route de « Saint –Brisson à Aubigny ».

Or le cadastre dit « Napoléonien », daté de 1825, fait état d’un lieudit, la « Maladrie » sur le chemin des Dames, à mi-distance entre la croix et le hameau de La Bussière.

N’était-ce pas là que se trouvait la véritable léproserie, bien à l’écart du bourg (A l’époque, mis à part le château de Launay, il n’y avait pas de construction entre la Maladrerie et la place Groslin) , tout en étant dépendante et en communication par l’intérieur des terres avec ce que l’on nomme aujourd’hui « la Maladrerie ». Les ruines de cette « Maladrie » étaient encore visibles en bordure du chemin des Dames il y a une trentaine d’années. Aujourd’hui, les quelques vestiges restants sont ensevelis par la végétation, et repérables par les seules personnes connaissant son existence passée…

A noter qu’un autre lieudit est baptisé « Maladrie », entre le hameau de La Bussière et l’actuelle route d’Autry. Ces terres devaient probablement dépendre de la Maladrerie.